近代中国已经呈现大动荡、大变革的前兆,古老的东方文明在与西方文化的接触与冲突中急剧衰落。在这虽濒天崩地解之势,却蕴革故鼎新之机的错综复杂的演进过程中,中国近代文学也因此进入了一个承前启后的时代。如钱仲联在《清诗简论》中,称赞清代诗歌“在二百六十多年的社会现实的土壤上,开出了超明越元、抗衡唐宋的新局面。”

中国近代文学若以文体类分,成就最为显赫的当属诗歌、散文和小说。近代诗歌创作新旧交替,流派纷呈,汉魏六朝派、晚唐派、宗宋派、新乐府体和启蒙诗,都曾流行于晚清诗坛;尤其是以王闿运为代表的汉魏六朝诗派和以樊增祥、易顺鼎为代表的晚唐诗派的出现,成就了“中国古典诗歌最后一道绚丽的霞光”(萧晓阳《湖湘诗派研究》);而以推翻满清统治为帜志的南社则“是在湘籍作家的声援、协助,特别是宁调元的关注和策划下诞生的宁馨儿”。(孙之梅《南社研究》)中晚清的散文创作,曾由桐城派一家独霸;虽然姚鼐在继承方苞“义法”的基础上,提出了义理、考证、文章“相济”的主张,曾国藩再加“经济”要求并自成“湘乡”一派,但仍难脱空谈义理之窠臼;而以魏源为代表的经世文体和以梁启超为代表的新文体(亦称“新民体”)的出现,才为晚清文体的解放和“五四”白话运动的兴起开辟了道路。由于“小说界革命”口号的提出,晚清的小说出现了创作空前的景象,当然繁荣归繁荣,质量却普遍不高;其中成就较大的是以《官场显形记》(李宝嘉)为代表的谴责小说,以《广陵潮》(李涵秋)为代表的社会小说(亦称“黑幕”小说),以《玉梨魂》(徐枕亚)为代表的言情小说(亦称“鸳鸯蝴蝶派”),以《新中国未来记》(梁启超)为代表的改良小说和以《狮子吼》(陈天华)为代表的革命小说。

由此观之,近代诗歌、散文、小说创作中的领军人物,湖南作家至少是“三分天下居其二”。可以毫不夸张地说,政治湘军曾以其非凡的武功,使濒临倾颓的清王室延续了半个多世纪;而文学湘军则以其不懈的创作,撑起了近代中国文学的半壁江山。

湖南近代文学不仅为中国近代文学谱写了最为绚丽的篇章,也是湖湘文学发展历程中最为辉煌的阶段之一。成就卓著的首先是诗歌。陈翰仪《湘雅摭残·弁言》称:“吾湘自道感以来,洪杨之役,曾左崛起,不独事功彪炳于史册,即认诗文,亦复旗帜各张,有问鼎中原之概。偶事搜讨,日积月累,或传自刊行之专集,或征自待刊之遗墨,得近百年耆旧闺秀方外遗诗达一千五百家,法湘皋先生编例,称为《沅湘耆旧集续编》。”可惜陈先生所集诗稿在1938年长沙城的大火中焚为灰烬。后来,他“仍拾余烬”,易录成《湘雅摭残》18卷,收录诗家仍达600多家。由此足见湖南近代诗风之盛。

汪辟疆《近代诗派与地域》曾将中国近代诗人按地域划分为湖湘派、闽赣派、河北派、江左派、岭南派、西蜀派。六派中以“湖湘派”居首。汪辟疆还在《近代诗人述评》中说:“此六派者,在近代诗中皆能卓然自立蔚成风气者也。湖湘夙重保守,有旧派之称;然领袖诗坛,庶几无愧。”湖湘诗派中为人公认的领袖是王闿运,邓辅纶则是汉魏诗风的中坚。例如“铸史镕经”,“在中兴诸老中别树一帜”的郭嵩焘就曾在《谭荔仙四照堂诗集序》中叹道:“今天下诗盖盛于湘潭,尤杰者曰王壬秋、蔡与循。”易顺鼎是中晚唐诗派领袖人物,其子易君左将王闿运、陈三立、樊增祥、易顺鼎称为清末民初四大诗人,而“以王闿运为冠冕”。(《清末民禄四大诗人》)汪辟疆《近代诗人述评》称:“今所传《湘绮楼诗》,刻意之作,辞采巨丽,用意精严,真足上掩鲍(照)、谢(灵运),下揖阴(铿)、何(逊),宜其独步一时,尚友千古矣。”将王闿运称之为独领风骚、千载难逢的巨匠。而其《光宣诗坛点将录》更是“列湘绮为诗坛旧头领”,“实一代诗人之冠冕也”。(参见王森然《近代二十评传》)推崇邓辅纶的有夏敬观的《袌碧斋集序》:“咸、同间能诗者,推武冈邓先生弥之、湘潭王先生壬秋。邓先生祖陶(潜)祢(衡)杜(甫),王先生则沉潜汉魏,矫世风尚,论诗微抑杜。两先生颇异趣,然皆造诣卓绝,神理绵邈,非若明七子、清乾嘉诸人所为也。”秀水金蓉镜《论诗绝句寄李审言》也称:“白香、湘绮两诗豪”。杨钧《正宗》更是将曾国藩文坛盟主,将邓辅纶奉为诗坛盟主:“一代正宗才国厚,涤生文集白香诗。”接着他又更正说:“以实际言之,诗文正宗皆应属之湘绮。”

属于“湖湘派”的诗人,据汪辟疆的考评,著名作者达10余人。他在《近代诗人述评》中称:“湖湘近代作家,或有目为旧派者。其派以湘潭王闿运为领袖,而杨度、杨叔姬、谭延闿、曾广钧、程颂万、饶智元、陈锐、李希圣、敬安羽翼之。樊增祥、易顺鼎则别子也。”其实汪氏所评诗人,仅限同治、光绪、宣统期间的汉魏六朝派和中晚唐派,而且邓辅纶不仅是汉魏诗风的中坚,还在湖湘诗派中也是仅次于王闿运的重要诗人。

其实,最先出现在湖南诗坛的是以魏源、何绍基、曾国藩等为代表的宋诗派。魏源是中国近代维新改良思想的先驱,也是开近代诗风的进步诗人。他留下的诗歌有900多首,除前期的咏怀诗外,最重要的是他深刻讽喻时政、抒民爱国激情的政治诗和受宋人以议论、才学为诗影响的山水诗。魏源还写作了一批新乐府诗,并有力地推进了诗歌语言的通俗化进程。宋诗运动是对元明两代及乾嘉时期拟唐诗风的反拨而兴起于中国近代文坛的宗尚江西诗派以构筑宋诗诗艺、寻求中国古典诗歌创作出路的诗潮。曾国藩和何绍基是近代宋诗运动的主将。曾国藩作诗“学韩嗜黄”,是因为韩愈诗有奇崛之势,山谷诗“傲兀不群”。何绍基主张“合学人诗人之诗二而一之”,“温柔敦厚诗教也”。林昌彝评价说:“其为诗天才俊逸,奇趣横生,一归于温柔敦厚之旨。”(参见徐世昌《晚晴簃诗汇》)曾、何二人极力推崇宋诗,促使了当时诗坛风气的转移,导致了江西诗派风行一时。

咸丰、同治时期,随着湘军的崛起,湘人研习程朱学说,结合湖湘践履精神,形成独特济世思想,反之又促进了极具理学特征的湘军政治集团的形成,而且在戎马疆场的战火中培养出一批以经邦济世、中兴清室为职的军旅诗人,如罗泽南、彭玉麟、李元度、郭蒿焘等。其中彭玉麟以其戡定之功、倜傥之才最负盛名。这群各擅风流的湘军将领作家,又被人们称为中兴诗人。

同治、光绪年间的相对安定,给以王闿运为首的汉魏六朝诗派的活跃创造了较好的社会背景。在这一诗派中,除有咸丰期间就很活跃的邓辅纶、邓绎兄弟和李寿蓉、龙汝霖外,还有一批年轻诗人如释敬安、程颂万,以及湘绮诸弟子如“湘潭三杨”(杨度、杨庄、杨钧)、陈锐等。汉魏六朝诗派以复古为旗帜,追求形式美,既激愤现实,更留恋山水。这一诗派的活动,一直延续到清末民初。

甲午战争之后,中国的诗坛上出现了另一个以崇尚音韵婉转、对仗工整、意境遹艳诗风的拟古诗派——中晚唐诗派。“龙阳才子”易顺鼎是这一诗派的代表。取法中晚唐诗风的还有曾广钧、释敬安、皮锡瑞、王以敏等人。维新运动的兴起,促使了文坛的裂变。谭嗣同与梁启超、夏曾佑等几乎同时提出了“诗界革命”的口号并试作新诗。但成就较大的还是以宁调元、唐才常、黄兴、宋教仁等为代表的湘籍南社作家所创作的革命诗歌。

近代湖南散文创作成就斐然。清代散文,流派敏多,并显露明确的阶段性。康、雍之前的散文主要是扭转晚明流于空疏的文风。具有初步启蒙主义的思想家黄宗羲、顾炎武、王夫子,他们大力倡导经世致用之文,强调“文须有益于天下”(顾炎武),从而为清代后期切合实用、反对空谈的经世文派奠定了理论的基础。乾、嘉两朝,是桐城派崛起并控制文坛的时代。桐城派鼻祖方苞将中国古代散文从理论上加以规范化、系统化,提出了以“义法”为核心的为文之道:“义即《易》之所谓‘言有物’也,法即《易》之所谓‘言有序’也。义以为经,而法纬之,然后为成体之文。”方苞的散文理论戒律太多,束缚了人们的思想,也窒息了气魄雄大、生活活泼的文风。姚鼐是桐城派理论的集大成者,也是桐城派的核心人物。他在“义法”的基础上,提出了义理、考证、文章三者合一以“相济”的主张,还创造了“神、理、气、味,文之精也;格、律、声、色,文之粗也”的“八要”理论,在美学追求上也有了新的开拓。但他的文章充满道统说教,内容空疏贫乏。

清代后期,中国社会发生了深刻的变化,西方列强的入侵暴露了清王朝的腐败无能,也进一步加深了封建社会的危机。内忧外患促使一些有识之士痛感空谈义理不足以救世,认识到现实需要的乃是清初黄宗羲等人所提倡的经世致用之文。因此在中国近代的文坛上,出现了反对空谈、主张文章切合实际、解决有关国计民生重大问题,并以魏源、龚自珍为其代表的经世文派。19世纪中叶经世文派的出现,打破了桐城文派一家独霸而又拘泥空疏的沉寂局面。

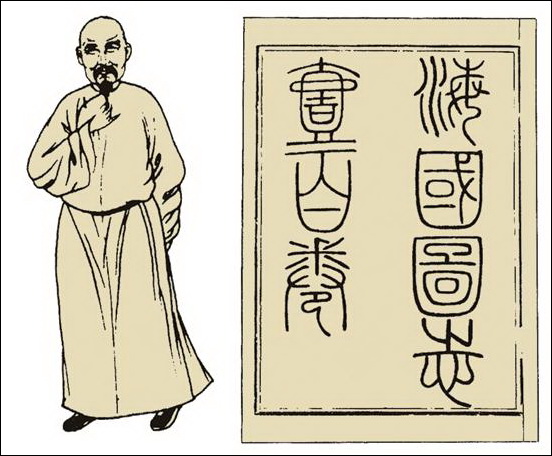

魏源终生致力于经世之学。他所编纂的《皇朝经世文编》,“数十年来风行海内,凡讲求经济者,无不奉此书为榘薙,几于家有此书。”(俞樾《皇朝经世文新增续编序》)他在《海国图志》中提出的“师夷之长技以制夷”的方针,更是体现出他空前炽热的忧患意识和开眼看世界的远大目光。陶澍、贺长龄、汤鹏等一批政治家,他们都是践履经世致用文风的忠实成员。他们的散文大都与时务政事相关。叙事清晰,说理透彻,逻辑严密而又挥洒自如,是其共同的特点。

在经世文派发展的同时,桐城派的一些后期代表人物也在适应时代的变化,不断对原来的理论主张作出修正和调整,以扭转桐城派的颓败衰落之势。真正把桐城古文推向“中兴”的是曾国藩。曾国藩继承和发展了桐城派的理论,强调经世济民,强调“文章与世变相因”,使古文适应时代要求,以纠正桐城文脱离实际的倾向;他“平生好雄奇瑰玮之文”,也与桐城文“清淡简朴”风格迥异;他的文章内容质实,思路舒展而有气势,更是冲破了桐城文只能在“义法”、“雅洁”上下功夫的禁忌僵局。他还利用自己在政治上的地位,广揽人才,一时许多文人都投奔在他的门下,如曾门四弟子吴汝纶、黎庶昌、张裕钊、薛福成,以及郭嵩焘、李元度、莫友芝等,他们不仅使桐城古文得以“中兴”,还在曾国藩的倡导下形成为颇有自身特色的桐城古文支派——湘乡派。

但是,无论是已经变化了的桐城文,还是经世派的时务文章,都不足以适应新时代的需要。资产阶级改良派和革命派,为了宣扬自己的政治主张,振民心,开民智,从而创建了一种更加通俗、平易、畅达的新文体,这就是为谭嗣同等人所颂扬、尝试并于20世纪初在梁启超笔下正式形成的、一扫传统古文程式的“报章文体”。因这种散文大量登载在《新民丛报》上,所以以称“新民体”。

除了诗歌、散文之外,湘籍戏曲作家也有较好的表现。如道光年间的张声玠所创作的《破胡琴》、《琴别》和同、光年间的杨恩寿所创作的《姽婳封》、《理灵坡》等杂剧和传奇,都是中国戏曲史上的优秀之作。在清代中后期兴起的小说创作热潮中,湖南作家的作品数量极少,成就不大。

综合考察湖南近代文学创作的实绩,显著的特点有三:一是湖南近代文学大家大都具有远大的政治家的抱负。例如魏源“悉夷”“制夷”的志向,曾国藩“建不世功”的坚忍,何绍基“还我中原”的呼喊,王闿运“自成家数”的追求,邓辅纶“磊砢雄杰”的豪气,这些无疑奠定了他们指点江山、激扬文字的创作基础。二是湖南近代文学的作家多以士大夫、旧流派为主。湘乡文派成就卓然,它是桐城文派的继续;汉魏六朝诗派声名显赫,虽为湖南独有,却是一个复古流派;作家群体络绎不绝,大家辈出,构成成员则多是当世士大夫或历代士大夫后裔。三是湖南近代作家大多厚“古”薄“今”、好“雅”恶“俗”。这也是湖南近代诗人众多,旗帜各张,散文灿然,成就不菲,而像小说、曲艺之类的俗文学不甚发达的原因。

湘公网安备:43010302000524号

湘公网安备:43010302000524号

继续访问

继续访问